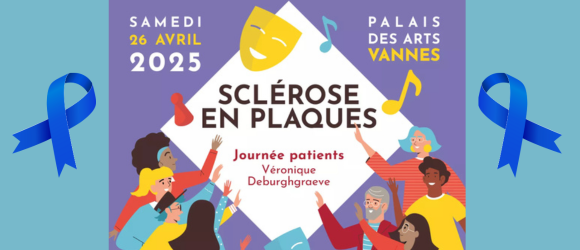

Ce samedi 26 avril 2025 se tenait à Vannes la journée patients Véronique Deburghgraeve (appelée ainsi en hommage au Docteur Deburghgraeve) organisée par le réseau SEP Bretagne.

La matinée de cette journée était consacrée à diverses conférences et l’après-midi à des ateliers sur des thématiques liées à la maladie (petite précision, je n’ai pas participé aux ateliers).

Dans cet article, je reviens avec toi sur les conférences auxquelles j’ai pu assister et qui se sont révélées très riches en informations et plutôt rassurantes en ce qui concerne l’avancée de la recherche !

Les actualités de la filière SEP Bretagne

Le docteur François Lallement (neurologue au Centre Hospitalier de Saint-Brieuc) nous a présenté l’actualité et les missions principales de l’association Neuro Bretagne et plus particulièrement de la filière SEP Bretagne, notamment en ce qui concerne l’ETP (Éducation Thérapeutique du Patient).

Je ne vais pas revenir en détail sur cette partie de la journée, mais tu trouveras toutes les informations sur le site internet de Neuro Bretagne.

Fatigue et sclérose en plaques

La deuxième partie de la matinée était consacrée à l’un des symptômes les plus courants (et surement le plus frustrant) dans la SEP, j’ai nommé LA FATIGUE !

Intervention du docteur François Lallement

Cette intervention a commencé avec diverses définitions de la fatigue.

En effet, tout le monde connaît la fatigue “classique”, celle qu’on ressent après une grosse journée bien remplie, ou après une session intensive de sport. Cette fatigue-là disparait après un peu de repos ou une bonne nuit de sommeil. Mais, la fatigue de la SEP, c’est tout autre chose ! J’ai prévu de faire un article plus détaillé sur cette fatigue, qui peut nous pourrir littéralement la vie (en tout cas, c’est mon cas).

Pour reprendre les mots qui ont été dits pendant cette intervention, la fatigue de la SEP est décrite comme “une sensation accablante de lassitude, tant mentale, que physique et sociale”.

Puis, nous avons eu un rapide passage en revu de la prise en considération de la fatigue au cours de l’histoire. Si c’est un sujet qui t’intéresse, je pourrai faire un article plus détaillé sur ce thème !

Après ces généralités sur la fatigue, nous avons pu aborder les causes de la fatigue dans la sclérose en plaques.

Les principales causes sont les suivantes :

– Les perturbations des connexions neuronales dues aux lésions peuvent entrainer de la fatigue.

– Le fait que le cerveau abimé consomme plus d’énergie pour fonctionner que s’il était en “bon état”.

– La présence de certaines molécules inflammatoires (comme les cytokines) peut augmenter la sensation de fatigue.

– Certaines personnes atteintes de la SEP ont parfois des troubles du sommeil, ce qui n’arrange rien.

– On peut aussi parfois avoir des troubles de l’humeur qui peuvent générer de la fatigue ainsi qu’un manque de motivation pour faire les choses, une sensation de lassitude.

– Certains traitements (qu’ils soient de fond ou symptomatiques) peuvent entrainer, eux aussi, de la fatigue.

Le docteur Lallement nous a ensuite parlé des Séminaires Énergie organisés par la filière SEP Bretagne, journées au cours desquelles plusieurs intervenants apprennent à des patients à mieux comprendre et gérer leur fatigue.

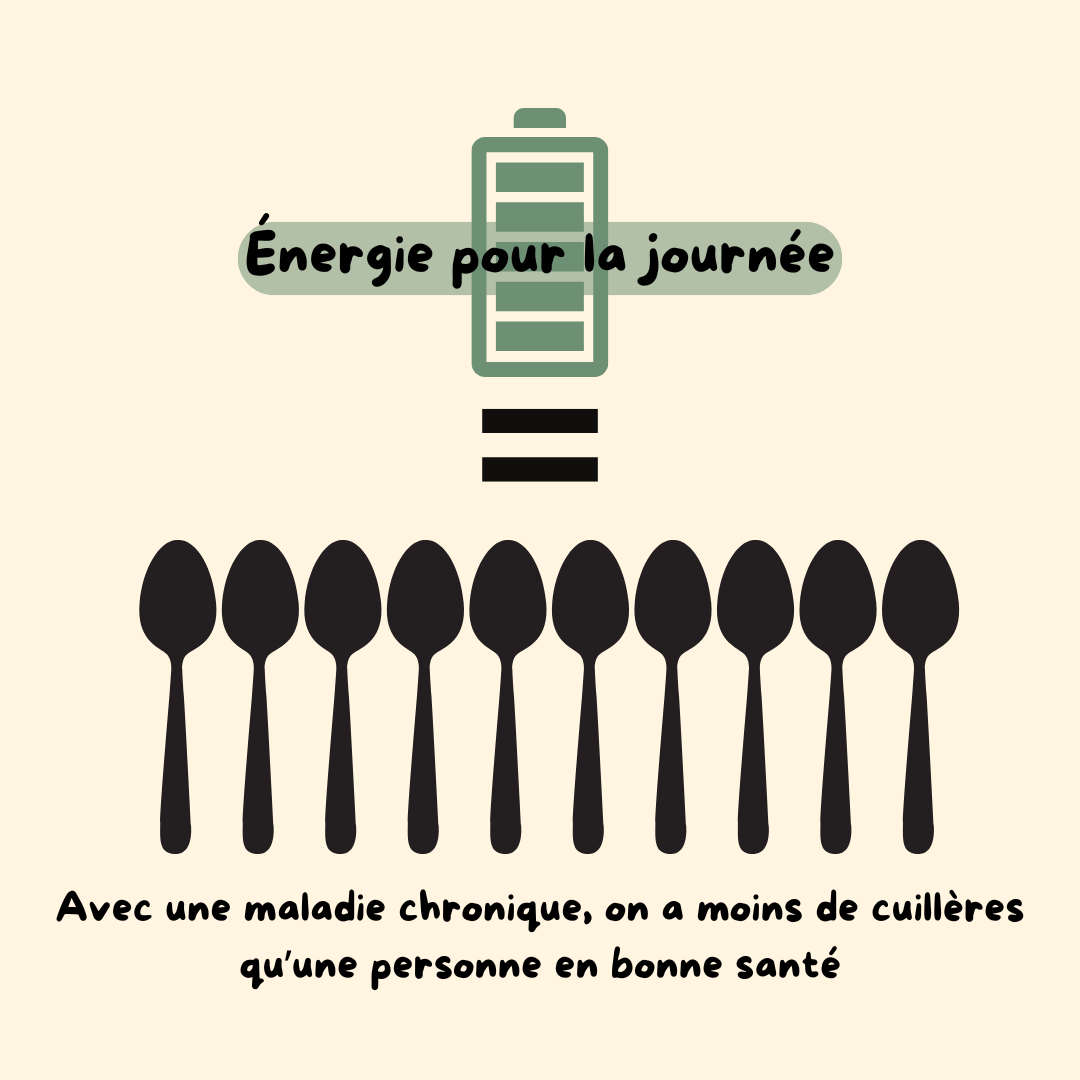

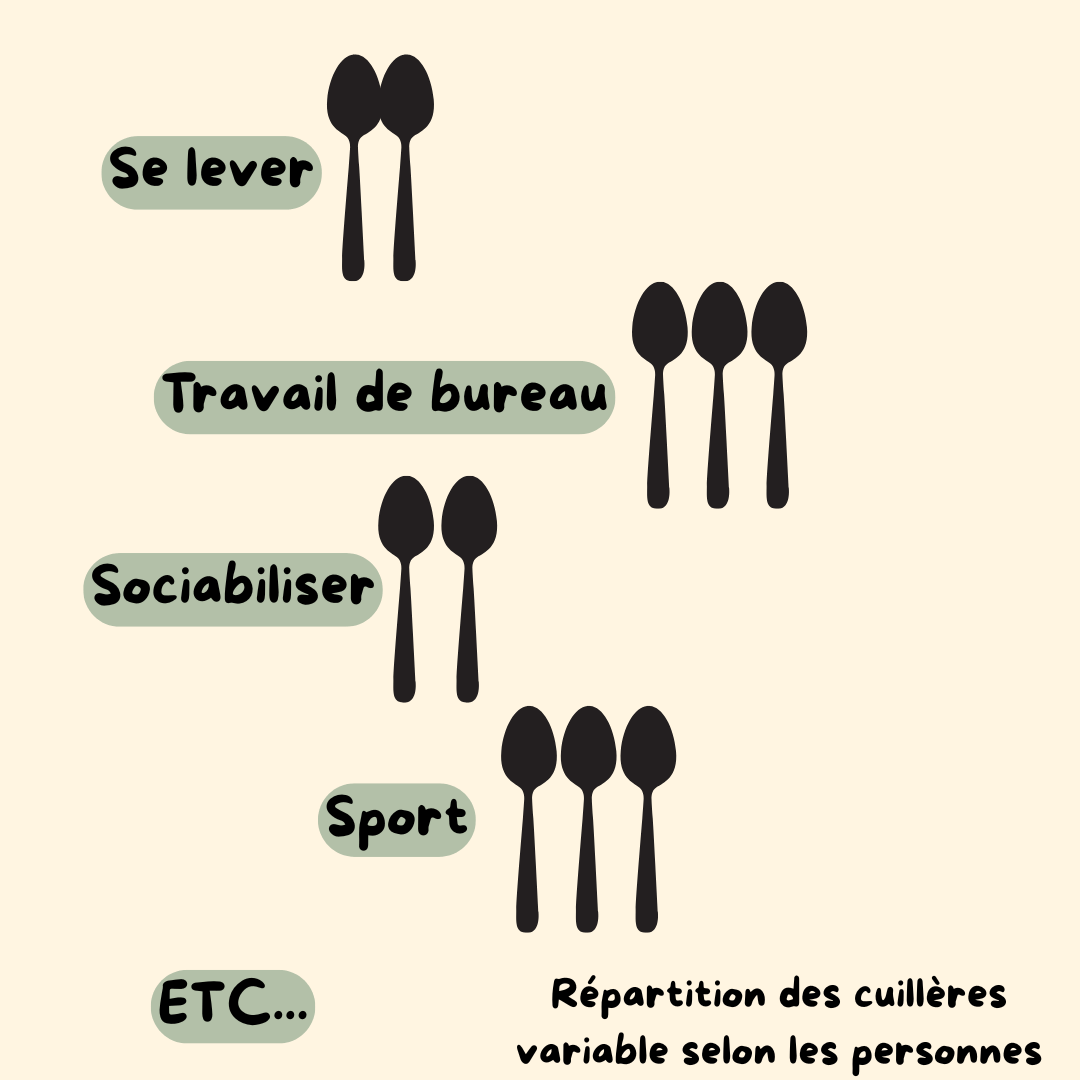

Enfin, il nous a rapidement parlé de la fameuse “théorie des cuillères” que tu connais sûrement si tu as la SEP !

Si tu ne connais pas cette théorie, j’en parlerai dans un article, mais en quelques mots, cela consiste à quantifier la quantité d’énergie donc tu disposes dans une journée, et d’organiser tes diverses activités en fonction de cette quantité.

Intervention du docteur Philippe Gallien (spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation fonctionnelle à la fondation Saint-Hélier, à Rennes)

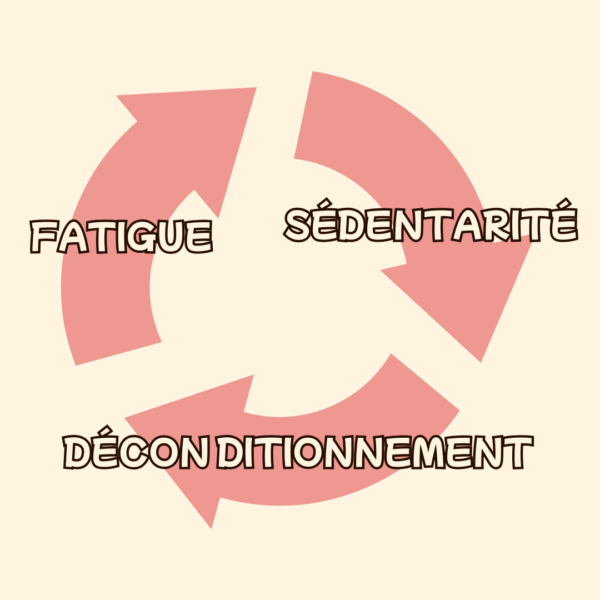

Le but de cette intervention était essentiellement de nous parler de l’importance de l’activité physique pour aider à la gestion de la fatigue, notamment en contrant le cercle vicieux suivant :

L'activité physique pour aller mieux

Cela peut paraître contrintuitif, mais la sédentarité est souvent bien plus néfaste que l’activité physique, même en cas de maladie chronique.

Le problème est que les personnes malades ont généralement peur de “trop en faire” et d’aggraver ainsi leur condition. L’autre problème est qu’on confond parfois “sport” et “activité physique”. Ce qui est important dans le cadre de la gestion de la fatigue dans la maladie, c’est de pratiquer une activité physique régulière. C’est différent de faire du sport de façon intensive plusieurs fois par semaine.

Pratiquer une activité physique régulière ça peut être : marcher 5 à 10 minutes matin et soir, danser, jouer avec ses enfants, faire un peu de jardinage, faire quelques étirements dans sa journée ou de la mobilité… Bref, tu n’as pas forcément besoin de te tuer au sport pour augmenter ton activité physique journalière. Ce qui compte, c’est de mettre ton corps en mouvement régulièrement au cours de la journée pour lutter contre la sédentarité et ses effets néfastes.

Par contre, dès que cela est possible, il est recommandé de pratiquer quand même une activité d’endurance ainsi qu’un peu de renforcement musculaire dans la semaine.

L’activité physique a de nombreux bienfaits, sur la santé de manière globale, mais aussi sur la qualité de vie des personnes atteintes de SEP. Elle permet de stimuler la plasticité cérébrale (la capacité du cerveau à remodeler ses connexions), de repousser les seuils de fatigabilité, de conserver de la masse musculaire et de la mobilité pour ne pas trop perdre en autonomie, bref, il n’y a que des effets bénéfiques à pratiquer une activité physique adaptée au quotidien.

Si besoin, il peut être intéressant de se faire accompagner dans un centre de rééducation et d’adaptation à l’effort.

Un petit mot sur l’augmentation de la température et le phénomène d’Uhthoff

Il ne faut pas oublier que lors de la pratique d’une activité physique, la température corporelle peut augmenter (d’autant plus lors d’une activité en extérieur s’il fait chaud) ce qui peut entrainer une majoration temporaire de certains symptômes : c’est le phénomène d’Uhthoff. Il est important d’en avoir conscience et de ne pas prendre peur si cela arrive. Normalement tout rentre dans l’ordre une fois la température corporelle revenue à la normale.

Pour limiter ces désagréments, il y a quelques petites astuces à mettre en place : éviter de faire du sport lorsqu’il fait trop chaud, porter une tenue adaptée, penser à bien s’hydrater, ne pas hésiter à s’asperger d’eau régulièrement…

Il existe aussi des vêtements réfrigérants pour encore plus de confort pendant l’activité lorsque les températures sont vraiment trop élevées.

Enfin, les bains froids (pas glacés attention) sont aussi une bonne façon de faire redescendre la température après l’effort.

Actualités de la recherche contre la SEP (par le docteur Anne Kerbrat, neurologue au CHU de Rennes)

Passons maintenant aux actualités de la recherche contre la SEP ! Je ne vais pas m’attarder en détail sur chacun des points, car ce serait beaucoup trop long et indigeste, mais j’essayerai d’aborder plus en détail les points qui t’intéressent dans d’autres articles !

Les nouveaux critères de diagnostic

Bon, tu le sais peut-être déjà, mais depuis la première description de la maladie par Charcot en 1868, les critères de diagnostic ont bien évolué et c’est normal ! Grâce à des outils d’imagerie médicale de plus en plus puissants, les médecins sont capables de poser un diagnostic de plus en plus précisément et de plus en plus rapidement.

En 2025, un diagnostic de SEP peut parfois être posé dès la première IRM !

Il y a quelques années, il était courant que les neurologues attendent un deuxième évènement (une deuxième poussée) pour confirmer le diagnostic… Chose un petit peu embêtante, car on sait maintenant à quel point il est important de traiter la maladie au plus tôt pour maîtriser son évolution…

Bref, aujourd’hui tout ça, c’est fini !

Je ne vais pas te détailler tous les nouveaux critères, mais parmi eux, on retrouve :

– l’apparition d’une nouvelle zone dans les zones de dissémination des lésions : le nerf optique.

– la présence de lésions centrées sur une veine.

– la présence de lésions dites RIM + (lésions à rebords paramagnétiques, visibles sur certaines séquences d’IRM). Ces lésions sont plutôt caractéristiques d’une inflammation chronique contrairement aux lésions qui sont actives lors des poussées.

Bien évidemment, ces critères s’ajoutent aux anciens déjà utilisés et ils permettent donc de détecter beaucoup plus facilement une SEP.

Recherche sur les traitements contre la SEP

Passons maintenant à l’actualité des traitements contre la SEP !

La vitamine D

Ça a fait grand bruit ces derniers temps, donc je suppose que tu as entendu parler de la première étude française sur l’action de la vitamine D à forte dose chez les patients atteints de SEP : l’étude “D-lay MS”

Cette étude, menée par le Docteur Eric Thouvenot (neurologue au CHU de Nîmes), a duré une dizaine d’années et consistait en l’administration de 100 000 UI de vitamines D toutes les deux semaines pendant deux ans à une partie des participants à l’étude (l’autre partie ayant reçu un placebo).

Les résultats ont démontré une réduction à la fois de l’activité clinique et de l’activité radiologique, avec une parfaite tolérance à la vitamine D.

Je te parlerai plus en détail de la vitamine D et de cette étude dans un article dédié !

Les inhibiteurs de BTKi (inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton) : Tolebrutinib et Evobrutinib

La tyrosine kinase de Bruton est une protéine qui joue un rôle dans la régulation de l’immunité, et notamment dans le développement des lymphocytes B.

Certains traitements en cours d’étude pourraient inhiber cette protéine, comme le Tolebrutinib et l’Evobrutinib.

Le Tolebrutinib, lors d’une étude de phase 3, a démontré une certaine efficacité en limitant l’aggravation du handicap chez plusieurs patients atteints de SEP Secondaire Progressive, en comparaison au placebo. Néanmoins, il a pu entrainer quelques effets secondaires au niveau du foie.

Une deuxième étude portait sur l’effet du Tolebrutinib chez des patients atteints de SEP Récurrente Rémittente, en comparaison avec un traitement de fond classique pour cette forme, le Teriflunomide (Aubagio). Il n’y a pas eu d’efficacité sur la fréquence d’apparition des poussées inflammatoires aiguës.

Un autre BTKi a été étudié, l’Evobrutinib, mais les résultats n’ont pas été concluants.

Anti CD40 : Frexalimab

L’anticorps anti-CD40, développé par Sanofi, le Frexalimab, a montré des résultats très encourageants pendant les essais de phase 2 qui se sont déroulés dernièrement. À la fin de la période d’essai, la plupart des patients traités (SEP RR) à fortes doses n’avaient pas fait de nouvelles poussées.

De plus, ce traitement semble intéressant, car les risques infectieux seraient amoindris en comparaison à d’autres traitements comme les anti-CD20 (Ocrevus, Kesimpta).

Il faudra attendre les essais de phase 3 pour connaitre son efficacité sur les formes progressives.

Stratégies thérapeutiques

Pour finir, le docteur Kerbrat nous a fait un dernier point sur les stratégies thérapeutiques mises en œuvre actuellement.

Ce qu’il faut retenir, c’est que globalement, on va chercher à frapper le plus fort possible, le plus tôt possible (dès le diagnostic, qui, comme tu l’as lu avant, se fait lui aussi de plus en plus tôt). Mais il ne faut pas oublier que chaque cas est unique !

Certaines personnes vont avoir des SEP moins agressives, avec très peu de poussées, peu de handicap, d’autres vont enchaîner poussées sur poussées, avec des lésions très mal placées…

Il faut aussi tenir compte de l’âge du patient, de la présence d’éventuelles autres pathologies, d’un désir ou non de grossesse…

Bref, la stratégie thérapeutique doit vraiment être individualisée et doit résulter d’un échange constructif entre le patient et son neurologue.

Enfin, il faut aussi savoir que des études sont en cours pour savoir s’il est possible de “désescalader” les traitements, en passant par exemple d’un traitement de seconde ligne à un traitement de première ligne, ou même s’il est possible d’arrêter les traitements après un certain nombre d’années. Je parlerai de ces deux options dans un article plus complet.

J’ai trouvé cet article sur la SEP à la fois clair et instructif. La lecture était fluide, avec un vocabulaire accessible, ce qui rend le sujet bien plus abordable.

Merci!

Merci beaucoup pour ce retour <3